No refluxo de uma Amazônia distópica, o rio se abre em fenda, e dele surge um sol que evapora as expectativas, num suor psicodélico que revela essa cidade do nosso futuro ancestral, um Mar Doce, que dilui o sal do oceano e arrasta tudo. Nascido feito enxurrada entre as pernas, esse deslugar é a única alternativa para sobreviver ao apocalypse pós-colonial. Os descendentes da floresta se veem num abismo evolutivo em que o retorno à água é a única forma de sobreviver. Entre pororocas de desejos esses nativos descobriram um webportal no fundo do rio que inverte a floresta em ruína, revelando assim um novo éden.

Este jardim babilônico é a utopia construída no inconsciente coletivo de uma Amazônia imaginária. A floresta submersa é o lar dessas encantarias: gangs de quimeras, tribos de caboquinhos metamorfos, peixes-boys, cybersereias, boto-sônicos, preguiças-gigantes, entre outros seres desconhecidos que pela sagrada perversidade e pela

‘rexistência', constroem essa imensidão úmida, onde rio é a segunda pele, roupa telepática, onde as navs, canoas aladas, bicicletas anfíbias, diluem o caos na correnteza, e se torna a maior rede de comunicação entre os corpos, criando veias de informação, tecendo tramas: a Amazônia é internet-mãe.

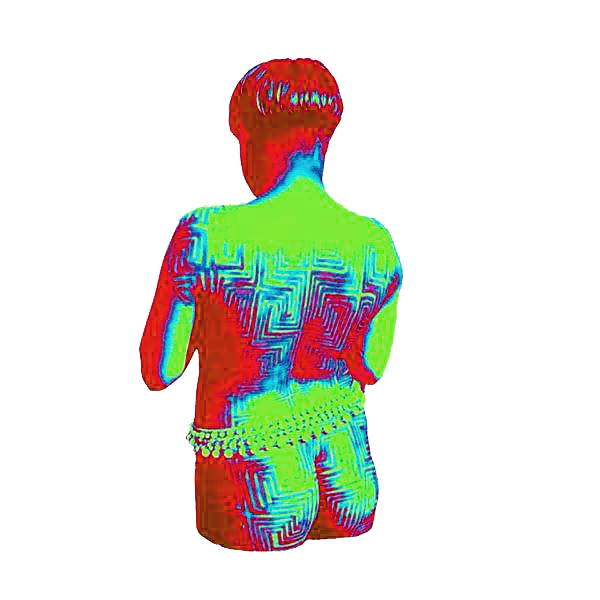

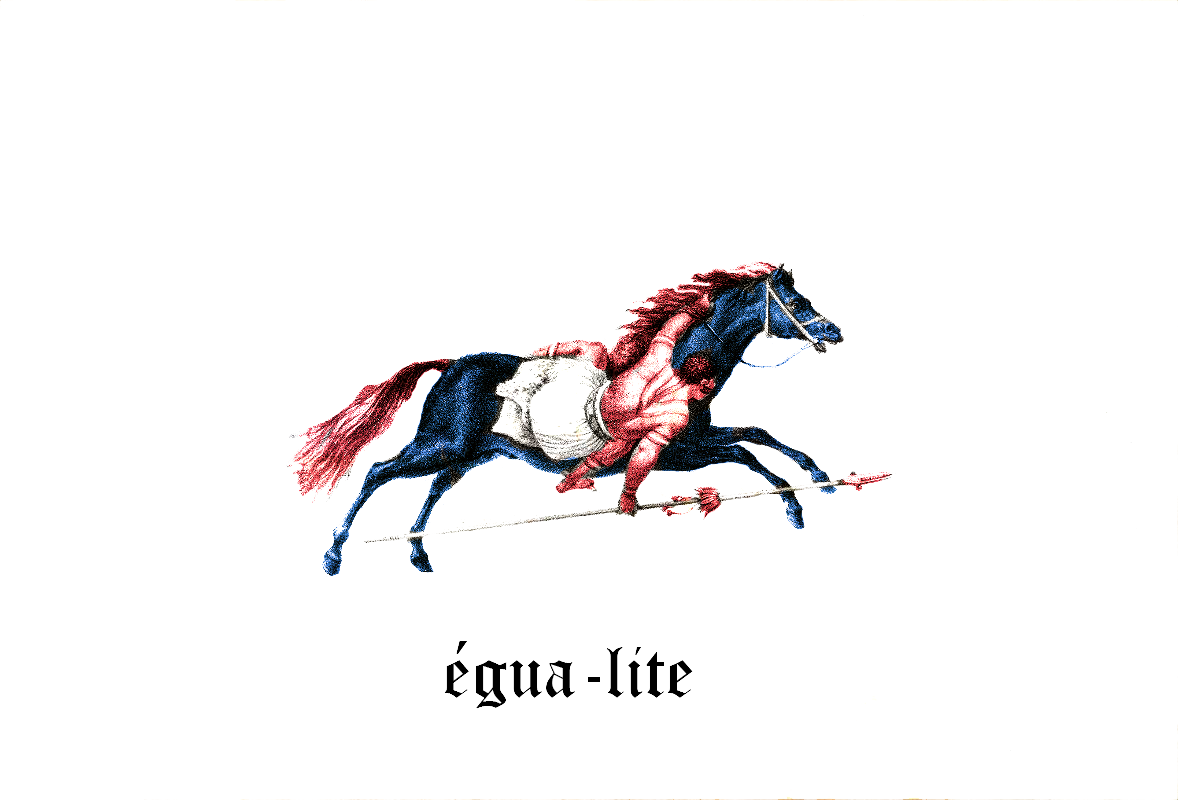

Esse vazio-imaginário é o lugar ideal para a desconstrução de conceitos. Num clímax quente e úmido nasce a criança filha do gringo com a ribeirinha e, nesse atravessamento de enxergar o que vem de fora versus enxergar como queremos ser vistos, que costuram-se camadas de tecidos, numa remixofagia, que come o lixo que vem de fora e regurgita um vomito flamejante feito um grito de identidade.

É numa necessidade de vestir e adornar essas gangs de seres encantados que surge o impulso criativo; em que umidade e calor se evidenciam na escolha de matérias e formatos, e pela sobreposição dessas camadas de olhares: do colonizador e do nativo; do político e do zoeiro; da natureza e da tecnologia, da imagem e do texto, que encontraremos a calmaria do caos amazônico.